手机浏览器扫描二维码访问

今夜我不会遇见你(4/5)

得你看不起他,这滋味儿不好受,最后他肯定恨死你。

” 前面就是一家麦当劳,没有麦叔叔张着大嘴的微笑,只有一个夜空里亮黄色的,孤零零的小牌。

我费力地把车停到车载通道上,“给你买个冰激凌,”我朝他笑了,“你这种人绝对很久没吃过冰激凌了。

” “对了,再给我买一份开心乐园餐。

”他故意逗我,然后自己大笑起来。

夜空里零零落落的霓虹灯一闪一闪,我特别喜欢“万家灯火”这个词,好像是在黑暗里急匆匆地赶回家,等着妈妈煮的一碗香气四溢的汤,充满了温暖的柔情似水。

我给顾惊云买了开心乐园餐,自己点了一杯大可乐,把车开到停车位上抱着喝起来,刚才徐欣带来的不快,恼火迅速地烟消云散了,可乐泛着冰凉的泡沫,带着凉爽的甜味,顺着嗓子一直滑下去,我能感觉到无数细小的气泡在我舌尖上破灭,一种莫名的喜悦从我胸腔里一层层地涌上来——这就是活着。

我得活下去,就为了这个,说什么我也得活下去。

在以后的日子里,顾惊云的预言实现了,无数的人想尽办法把我重重地打倒,把我踩进烂泥里,想要踩进地狱,我本来以为我是个宁为玉碎不为瓦全的人,但是最后,我还是卑贱地,坚韧地,挣扎着在烂泥里活了下来。

不管我有多屈辱多么想彻底地放弃一走了之,到了最后我不得不痛苦地承认一句话—— 世界,虽然你麻木不仁,蛮不讲理,肮脏不堪,冷酷无情,但是,其实,我还没有那么讨厌你。

【林家鸿】,2014

不得不说的是,我认识了这群整天开party的纨绔子弟之后,日子变得有声有色起来了。每天晚上闲坐着吃几块烤鸡翅,喝两杯酒,听那个长得和春哥一样纯爷们儿的江琴讲讲故事,她在美国待了6年,讲的故事也都是极有感染力的,都是些曲折离奇荡气回肠的传奇。

“这谢丝丽也真是个人才,”她往一个空罐子里弹了弹烟灰,“到美国来7年,嫁了个半死不活的老头儿,生生地抢了张美国绿卡——” 沙发上坐着的人们倒抽了一口凉气,“她真有两下子。

”说话的是简意澄,一个西南的瘦弱男孩子,刚来一个月不到,好像对什么都是真心实意地崇拜,“我要是能拿一张美国绿卡,让我干什么我也值了。

” “我知道。

”江琴没好气地看他一眼。

“听说迎新辅导员给你们讲遭黑人哥哥袭击能拿绿卡,你一激动,把护照都给扔了。

” “我就不想拿那东西,”苏鹿摇了摇头,“拿张绿卡有什么好的呢,干吗大家都像夺宝奇兵似的抢破了头,我现在就想赶快拿完学分,赶快回国。

” 玛丽莲闲闲地靠在沙发的角落里,也不说话,长长的卷发若无其事地垂下来,在灯光下偏过脸来朝我笑了一下,那个笑,和她坐的动作一样,是柔若无骨的,整个人像是摆在名品橱窗上包裹着锦缎的娃娃。

她和苏鹿、思瑶一样,刚刚16岁,就有了这么让人叹为观止的,富丽堂皇的美。

学校里的那些游手好闲的富二代官二代简直为她疯狂。

对了,她的中文名叫程妙人,连名字都这么婀娜生姿。

“你不想拿绿卡,是因为你家不缺钱。

”简意澄说话的时候带着西南口音,总像舌头根下面含着什么似的,“你是不知道,在中国,没钱的人,简直活不下去。

” “可能也是吧。

”苏鹿笑了笑,从桌子上捡起半个橘子。

我有的时候看着她就会莫名其妙地又气又急,随便什么人都能像个长辈一样教训她,她却完全不在乎似的,还应和着人家。

于是我从厨房里端着盘子走出来,上面是烤出来撒了椒盐儿的几串牛骨,“拿了绿卡然后呢,你们打什么岔,脑子里面除了绿卡什么都没。

” “谢丝丽有分寸着呢,人家是假结婚,才不肯随便让那俄罗斯糟老头子占她便宜,据说给了那老头三万,三万美金啊,两年混三万,那种混吃等死的老头,真是什么都不用干了。

”江琴慢慢地吐出一团属于看客的,嘲讽的青白色烟雾来,“这边结着婚,打着工,还白白养着她的小男朋友。

据说丫是一‘红二代’,签证都是商务的,B1。

你说这什么来头。

家里政府大员,愣是要靠谢丝丽养着,长得也不好看,大饼子脸俩小猪蹄儿,过生日谢丝丽送他一辆宝马X5——” “都是互相靠着。

”玛丽莲终于转过脸来,“我上次来也见了谢丝丽,是拿着了绿卡,但我看她也不是一辈子待在美国比上不足比下有余的人,她以后肯定得回国,靠着那男的家里的势力做大生意,实在不行还能退而求其次当官太太,再说她长得也不那么乖,想找个别的也没那么容易——” “你以为谁都像你啊,”江琴喝了口啤酒打趣道,玛丽莲也不在乎,笑盈盈地朝她扔过去一块橘子皮,“我看谢丝丽对那王八蛋是真心的,每次他不上学了,逃课了,都来找我哭诉,说就这不成器的熊样,以后还怎么和他结婚。

” “怎么都想着结婚呢,”苏鹿吃了一瓣橘子,“我就觉得,结了婚之后就没有自由了。

” “苏鹿你还小你不懂,”简意澄认认真真地看着她,“女人总得回到家庭的,一到了年龄,就特想要一个安安稳稳的家。

”他说的好像自己比女人还女人一样。

电话铃声就在这个时候响起来了,我顺理成章的走出去,深深的吸了一口外面凉爽的空气。

“林家鸿我给你打了好几个电话你总算接了,”电话那边是思瑶吵吵嚷嚷的,甜美的声音,“苏鹿她电话又没电了,你快把电话给她——” 我把苏鹿叫出来,她接了电话,表情立刻变得柔和了,不知道为什么,她一听见思瑶的声音就总是没脾气。

“成,宝贝儿这事就交给我吧,我这个月帮你签下来。

” 我看着她把电话挂掉,眼底里藏着两个明艳的小太阳,“家鸿你知道吗?思瑶要和我签一套新房了。

”她欢喜地看着这栋满是人的旧屋子,“等我搬完了家,第一件事就是请你吃饭。

”

【苏鹿】,2014

顾惊云心血来潮地养了一只狗,每天竭尽心力地讨好它,“来,宝贝儿,新鲜的鸡翅给你放这儿了——”那只狗雄赳赳气昂昂地跑过来啃完了鸡翅,然后一点儿也不给他留面子地冲着他狂吠。每次出去遛的时候他舍不得把狗绳儿勒得太紧,只能在狗后面气喘吁吁地跑,“大锤,大锤乖,哎哟我×它跑到马路上去了——”看着他像永远抓不到杰瑞的汤姆一样在那只哈士奇后面赶,玛丽莲吐了口烟圈悠然地说,“这哪儿是遛狗,明明就是狗遛他。

” 江琴和两个顾惊云的兄弟每天研究那烧烤炉能不能烤出来玉米,每次都被熏得得灰头土脸,然后抓几袋泡面,一边煮一边侃大山,“妈的,每次看视频的时候,最讨厌的就是看到几个字,本视频仅限在中国大陆地区播放。

”“对对对,每次看到这个就想抽人!”“特别是前面刚给你放了一段,全世界都在看优酷,随后马上您所在的地区没有权限查看本视频。

姥姥的,难道老子在火星?”然后简意澄就会从冰箱里端出两碗双皮奶来,“好了好了,别忙着吃泡面了,没营养,来尝尝我做的双皮奶。

”他喜欢那个顾惊云的兄弟,叫贺锦帆的小家伙,长得平平淡淡,却总能透出一股温柔的神色来。

那几个人虽然每次在简意澄和贺锦帆撒娇的时候,都忍着恶心趁顾惊云不在的时候拿安倍晋三出气——我说他也是,好好的一哈士奇干吗起个沙皮的名儿呢。

但这下见了酸皮奶就欢呼雀跃地跳过去,真可爱——说白了吧,最近几天我看见什么都觉得很可爱,因为我就要和思瑶开始我们的新生活了。

美国不知道为什么,规定特别气人,不到18岁,连房子都不能签。

我费尽了嘴皮子,说动了林家鸿和顾惊云帮我签房,签完房子之后,顾惊云开玩笑似的问我,“怎么,在我这儿住得不好?” “也不是不好,”我想了想,“就是,你知道,我们聚完会之后,大家全走了,只剩我一个人对着一片狼藉人走茶凉,那种感觉有点小凄凉。

而且——”我咬了咬嘴唇,没说出来徐庆春快回来了这个事实,“而且我的小妞实在住不下去寄宿家庭了,我得陪她嘛。

” “哈哈,你就永远把你的小妞放在第一位,”这天难得有晴好的阳光,从树叶缝里摇摇曳曳地照下来,把整个世界都漾成一片流动的绿色,顾惊云抬起手来揉揉我的头发,“你俩真该一起过。

你要是一男的,她肯定嫁给你。

” “那是。

”我笑笑,“我要是一男的,绝对比你好多了。

” “去死吧你——”他夸张地拍了一下我的肩。

我轻轻地叹了口气,不知道为什么,我的生活里,平静的日子总是不能持续太久。

【林家鸿】,2014

可能是因为这儿更接近北极的缘故,冬天的白昼异常短,每到我们放学的下午5点,天色就暗下来了,暮色像是小时候打点滴装在药瓶里紫红色的药水,乌涂涂的洒得到处都是。我拎起书包,看着黑压压的人群一下子喧闹着散开,总有几句中文和着乌鸦的叫声一起扎到我耳朵里,好像是锋利的刀片。

“你听说没啊,四级班的那个叶思瑶,好像把徐欣给甩了。

” “甩个屁,听说是她的朋友在中间挑拨离间呢。

上次我看见林梦溪她还跟我说,徐欣命是真不好,怎么总遇上这种贱货。

” “对对,我也听说了,她那个朋友啊,据说以前在在中国是做——”后面的词被咽下去了。

“装什么矜持啊你,不就是校鸡嘛——”跟着这个声音,所有的女生都大笑起来。

她借着劲儿,顺势又加上一句,“又不是你做。

” 冷风排山倒海地灌进衣服里,扎得脖颈一阵阵发疼。

等到人全都走干净了,我才提着书包走出去,微弱的霞光里,所有的树都像简笔画一样,黑黢黢的,利落带着狠劲儿。

路灯一排排地亮起来了,在还没褪尽的天光里,发出寥寥的光芒来。

苏鹿提着书包在思瑶班级的门口等着,身影单薄,黄昏里整个学校都空了,到处散发出冬末春初的灰烬气味,乌鸦蹲在树上,被夕阳描出黑色的轮廓,好像刚刚目睹了一个葬礼。

“干吗呢?”我往空荡荡的教室里看了一眼。

“里面没人了。

” “等我女人。

”她简洁地回答。

“她估计是走了,”我把她手里的书包也提过来,“走吧,回家。

” “这——”她犹豫了一下,“我手机找不到了,以前她都是跟我一起回家的,她万一去了洗手间发现我走了的话,自己回家该害怕了。

” “都5点半了,”我看了一下表,“就算去洗手间也不能这么长时间吧。

” 然后两个姑娘脚步轻快地从我们身边走过去了,有个人回头看了一眼,就像发现新大陆一样窃窃私语着,那些听不清是什么却能判断肯定不是什么好话的声音,就像是密密麻麻的蚂蚁,拥挤着爬过脚面,爬上后背,整个身体都是麻酥酥的凉意。

这些十六七岁的女孩子,像在国内高中一样没完没了地议论着所有的小事,就像娱记嗅到新闻。

在这儿待长一点的就慢慢被打磨得平滑,看到多耸人听闻的事情都波澜不惊,就像看戏。

可是苏鹿和她们一样大。

我看着苏鹿,她在寂寥的寒风里面无表情,冷峻地好像《杀死比尔》里的栗山千明。

“别管她们,”我看着她的脸,忍不住又加上一句,“那群老母猪。

” “没事儿,”她忽然笑起来,大大咧咧的拍着我的肩膀,“你们不是都没信吗?那他们就等于什么也没有说一样。

” 学校的建筑在渐渐浓郁下来的黑暗里变成蛰伏的怪兽。

“喂,”苏鹿走在前面蹦蹦跳跳地看着我,“我刚给我的小妞画了幅画,你说该摆到我们新家的什么位置好。

” 我用力地咬了咬干裂的嘴唇,想起今天中午在图书馆听到思瑶吵吵闹闹的甜美声音,“小彤帮帮我,我最近急着找房子。

” “你不是已经找到房子了吗?”那女生潇洒地坐在转椅上,线条干净得好像钢笔勾出来的。

“不是,”思瑶对谁都能特别自然地用出那种撒娇的语气,“你知道我的室友是谁吗?”她犹豫了一下,俯下身去贴在那女生耳朵边上,好像大声说出那个名字就把自己玷污了一样。

“我×——”转椅夸张地往后滑了一下,然后那女生同情地拍了拍思瑶的肩,“你真倒霉。

” 女生怎么生来就能熟练地掌握两面三刀。

“你小心点,”我对着我前面的苏鹿提高了音量喊过去,“思瑶不是什么好人——” 路上呼啸过去一辆车,把我的声音完全掩盖了,灌木丛里的树叶沙沙的响,紫红的夜空里孤独的飞机闪着浅白的光,从遥远的上空悲悯地注视着我们这些抛弃了故乡,又被故乡抛弃的人。

像是检阅。

我看着苏鹿在远处唱着一首我忘记了名字的歌,有几句词是,让我们假装夜空里的飞机是闪烁的流星,这样我就能在这一刻许下愿望。

这条路荒凉得好像永远都不会有尽头了。

冬天的风就像一块磨砂纸一样,把所有温暖,所有的美好,全都用力地摩擦干净。

【苏鹿】,2014

晚上顾惊云又举办了宴会,算是给我的告别式,他们煮了火锅,蘸着自己调出来的,天南海北稀奇古怪的调料,说了些“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”之类的词,便开始旁若无人地打得州扑克。简意澄也在,不知道为什么,他今天心情好像不太对,一杯接一杯地喝着闷酒。

“跟你们说,爷当年可是夜店里泡大的,”顾惊云喝了几瓶啤酒,脸更白了,笑嘻嘻地捏着一把牌,“不出三局,我至少灌倒这桌上的一个人,你们信不信。

” “顾总你别吹了,”贺锦帆笑眯眯地往中间的杯子里倒上酒,“跟不跟?” 顾惊云看了一下自己的牌,“这怎么不跟呢。

”他也接着倒,那边简意澄忽然开了一瓶整瓶的啤酒,决绝地全都倒到了那杯子里,看得全场的人胆战心惊,“跟不跟?”他冷冷地环视四周,脸上云蒸霞蔚。

“这——”贺锦帆愣了,“顾总,他是什么啊。

” 顾惊云眯着眼睛看已经发到桌子上的四张牌,“三个A?估计不是同花儿。

”说着翻开一张牌,然后顺其自然地跟着简意澄开了一瓶酒。

“跟吧。

”贺锦帆又打开一瓶,瓶盖打开噗的一声,黄乎乎的泡沫泛到桌子上来,所有人都跟着倒抽了一口凉气——一口气儿喝下这么多的啤酒,这已经不是在玩儿是在搏命了。

桌子上的气氛变得肃杀,顾惊云笑嘻嘻地问贺锦帆,“你还看不看,你可想好了。

” “你等一会儿——”贺锦帆捏紧了手里的牌,低着头和顾惊云摆摆手,“不跟喝一半儿。

”顾惊云的声音还是微微笑着的,贺锦帆咬咬牙,横下一条心,“跟了——” 最后一张牌落下来了。

黑桃J。

“亮牌吧,”顾惊云把牌往桌子上轻轻一甩,“顺子,三四五六七。

” 贺锦帆紧紧地捏着手里的牌,不看简意澄,闭上眼睛摆出了牌,一对J,一对A。

他酒量从来不好,这时候看他满脸凄凉地把手伸到酒瓶子上,像是喝毒药一样,摆出一副壮士一去不复还的表情。

简意澄忽然把自己的牌扣过去,“慢着,”他笑盈盈地看着贺锦帆,喉咙里像滚着一颗圆滑的珠子,“我输了。

” “我×,大哥,你这是找酒喝啊。

”顾惊云无奈地笑着看他,“看你下那么多注以为你赢定了,原来是炸我们。

您是有什么愁事儿——” 全桌的人都看着简意澄,看他恶狠狠地把整瓶整瓶的酒都灌进去,那种气势简直是惊心动魄。

他倒完了这几瓶酒,把嘴一抹,浑身软软地靠在椅背上,忽然像全身的劲儿都用光了似的,整个脸上的表情都融化了,慢慢滴下来,化成一种凄凉,“锦帆,”他的眼神满满地盛着凄楚,盛着宫怨词里纤弱的月光,“锦帆——”他轻轻地念着这个名字,松散地半躺着,好像电影里唱旦角的虞姬。

满桌子的人忽然爆发出了一阵大笑,好像是在寒风中伫立了好久的人群终于等到了新年的倒计时,烟花震耳欲聋地在空中大鸣大放。

“贺锦帆,亲一个,贺锦帆,亲一个——”有个小孩儿用筷子有节奏地敲着碗,然后越来越多的人开始起哄,江琴,玛丽莲,顾惊云,甚至林家鸿。

我喜欢这种躁动的,带点暴烈的狂欢,这能让我感觉到无影无踪地消散在了人群里,但我看到贺锦帆涨得通红的脸,咬了咬嘴唇,只跟着他们拍了拍手,毕竟,惹得人难堪,是件不好的事情。

简意澄朝着贺锦帆坐了起来,旁若无人地,几乎是妩媚地一笑,然后倾尽了全身的力气倒过去,往他的脸上吻了起来。

贺锦帆猛地站起来,扶住简意澄的肩膀,“你别闹了,”然后对着顾惊云手足无措地说,“你们别闹了,他喝醉了,把他送到房间里去——” “我没醉,”简意澄镇定自若地看着贺锦帆的脸,然后又不由自主地笑了起来,“锦帆我没醉,你看他们笑得多高兴啊,我再陪你们玩儿一会儿,就一会儿。

”他开始剧烈地咳嗽起来,浓烈的酒味儿混着已经结出油脂的火锅味儿,让整个屋子像是熙熙攘攘的市集。

贺锦帆深吸了一口气,捧起他的脸,认真地往他眼睛里面看过去,“老简你听我说,”他慢条斯理地讲道,“你现在去房间里面,休息一会儿,等到酒醒了,再一起和我们出来玩,好不好?” 简意澄愣了一下,好像被摧折的柳条一瞬间静止在了狂风里。

贺锦帆应该是从来没有用这么温柔的语气对他说过话。

趁这个愣住的机会,顾惊云和他旁边一个男孩走上前去,生拉硬拽地把简意澄往房间里拖,“我没醉,我根本就没醉,”他忽然开始猛烈地乱打乱踢,声嘶力竭地哭喊,“贺锦帆你就是不想看到我,你就是不想看到我——”顾惊云重重地关上房门,带着一身凉风,坐到我身边来。

“我×,这个死基佬就是恶心人来的,真就不该让他来。

”刚才敲桌子最欢的那个小孩儿开口了,江琴站起身来,“别生气,”她把她杯子里的残酒放下,“说到底他心里是个小女生。

女生嘛,都这样儿,等我去看看他。

”她利落地走进房间里面,没过一会儿就冲了出来,带着一身的酒气和呕吐物的味道,“咳咳,”她也开始咳嗽起来,“快给我拿个拖把,还有盆,热水,毛巾全给我拿来,他头疼得不行吐了一地

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。

- 人间值得春风遥

- 当真咬春饼

- 全修真界都想抢我家崽儿Yana洛川

- 我始乱终弃前任后他们全找上门了倔强海豹

- 仙君有劫黑猫白袜子

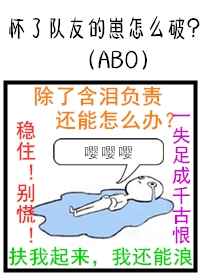

- 怀了队友的崽怎么破西山鱼

- 万古大帝暮雨神天

- 江湖人独孤红

- 穿书后我爱上了蹭初恋热度清越流歌

- 失忆后我招惹了前夫萝卜兔子

- 射雕英雄传金庸

- 我在阴阳两界反复横跳的那些年半盏茗香

- 御佛o滴神

- 海贼之黑暗大将高烧三十六度

- 燕云台(燕云台原著小说)蒋胜男

- 史上第一祖师爷八月飞鹰

- 全星际都等着我种水果一地小花

- 流氓老师夜独醉

- 他从雪中来过期白开水

- 怀了豪门霸总的崽后我一夜爆红了且拂

- 氪金一时爽闲狐

- 怀了男主小师叔的崽后,魔君带球跑了[穿书]猫有两条命

- 控制欲叙白瓷

- 极品修真狂少墨世

- 咸鱼替身的白日梦顾青词

- 被男神意外标记了青柠儿酸

- 小翻译讨薪记空菊

- 深处有什么噤非

- 烈酒入喉张小素

- 放不下不认路的扛尸人

- 他的漂亮举世无双Klaelvira

- 卡哇伊也是1吗?[娱乐圈]苹果果农

- 夏日长贺新郎

- 直播时人设崩了夏多罗

- 反派病美人开始养生了斫染

- 烽火1937代号维罗妮卡

- 明星猫[娱乐圈]指尖的精灵

- 别慌!我罩你!层峦负雪

- 全世界都觉得我们不合适不吃姜的胖子

- 鱼游入海西言

- 夕照斑衣白骨

- 跌入温床栗子雪

- 野生妲己上位需要几步?酥薄月

- 小镇野兔迪可/dnax

- 沉迷撒娇虞子酱

- 被抱错的原主回来后我嫁了他叔乡村非式中二

- 学长在上流麟

- 循规是笙

- 成了死对头的“未婚妻”后桑奈

- 不差钱和葛朗台寻香踪

- 我叫我同桌打你靠靠

- 被男神意外标记了青柠儿酸

- 离婚后我和他成了国民cp禾九九

- 过分尴尬小修罗

- 结婚以后紅桃九

- 班长,请留步!天外飞石

- 跌入温床栗子雪

- 春生李书锦

- 是夏日的风和夏日的爱情空梦

- “球”嗨夕尧未

- 被抱错的原主回来后我嫁了他叔乡村非式中二

- 巨星是个系统木兰竹

- 他儿子有个亿万首富爹狩心

- 替身夺情真心

- 404信箱它在烧

- 明日星程金刚圈

- 一不小心撩到豪门对家棠叶月

- 治愈过气天王落落小鱼饼

- 流量小生他天天换人设西西fer

- 校园禁止相亲!佐润

- 嗨,保镖先生棠叶月

- 影帝是棵小白杨闻香识美人

- 我变成了死对头的未婚妻肿么破?!等,急!笨小医

- 八十年代发家史马尼尼

- 喜提祸害舍木氓生