手机浏览器扫描二维码访问

1 姐姐的丛林(2/5)

斐是沈从文先生的老乡。

”爸爸端起杯子。

“那好。

”妈妈又笑,“人杰地灵哦。

” 湖南,凤凰城。

我在心里重复着,多美的名字。

门铃就在这时候“叮咚”一响。

门开了,绢姨就在这样一个突兀而又常常是女主角登场的时刻出现在我们面前。

“有客人呀?”绢姨有一点惊讶。

谭斐站起来,他说:“你好。

”绢姨笑了:“你是姐夫的学生吧。

”他点头,他说:“对,你好。

”他说了两次你好,这并不奇怪,百分之九十的男人第一次见到她都会有一点不知所措;可是我还是紧紧地咬住了筷子头。

妈妈端着糖醋鱼走了进来,她特意用了一个淡绿色的美丽的盘子。

“绢,别站着,过来吃饭。

”妈妈看着谭斐,“她很会挑时候,每次我做鱼她就会回来。

”绢姨拨一下耳朵边一绺鬈发,瞟了一眼谭斐,微笑:“第六感。

”他没有回答,我想他在注视绢姨修长而精致的手指。

娟姨深呼吸,很投入地说:“好香呀。

”然后她抬起头,看着爸爸妈妈,认真地说:“姐,姐夫,其实我今天回来是想跟你们说,我可能,当然只是可能,要结婚。

” 我像每个人那样惊讶地瞪大了眼睛,仰着脸。

谭斐棱角分明的面孔此时毫无阻碍地闯进了我的视线,但是他并没有看我,他望着这个脸色平淡道出一个大新闻的美丽女人。

我闻到了一种不安的气味,一种即将发生什么的感觉笼罩了我。

就在它越来越浓烈的时候,却意外地听到了里面的门响。

“绢姨,你要结婚?”姐姐站在卧室的门口,正好是灯光的阴影中。

“奇怪吗?”绢姨妩媚地转过头。

“那……和谁?”这个很白痴的问题是我问的。

妈妈笑了:“安琪问得没错,和谁,这才是最重要的。

”“当然是和我的男朋友了。

”绢姨大笑,和以前一样,很脆,有点放荡,“好了,你们不用这么紧张,其实我也并没有决定好。

详细的我们以后再说,今天有客人呢。

”她转过了脸,“你不介意的吧,客人?我这个人就是这副德性,想到什么就说什么。

”他当然不会介意。

她当然也知道他不会介意,所以才这么问的。

一个男人怎么会介意一个美丽女人大胆的疏忽呢?果然,他说:“我叫谭斐。

”“挺漂亮的名字呢,客人。

不,谭斐!”她笑了。

坐在她的对面,我看着绢姨笑着的侧脸。

我知道她又赢了,现在的谭斐的大脑里除了我的绢姨,不会再有别的,更别提一个只知道伸长了胳膊夹菜的傻孩子。

绢姨要结婚。

没错,不过那又怎样呢?我嚼着妈妈一级棒的糖醋鱼,嚼碎了每一根鱼刺,嚼到糖醋鱼的酸味和甜味全都不再存在,使劲地吞咽的一瞬间,我感觉到它们从我的咽喉艰难地坠落。

我对自己说:我喜欢上谭斐了。

那个时候我不懂得,其实十四岁的罗密欧与朱丽叶是真的不懂爱情,懂爱情的,不过是莎士比亚。

我真高兴谭斐现在成了我们家的常客,我也真高兴我现在可以和谭斐自然地聊天,不会再脸红,不会再像以前那样语无伦次。

他是个很会聊天的人,常常用他智慧的幽默逗得我很疯很疯地大笑。

我盼望着周末的到来,在星期五一放学就急匆匆地赶回家换衣服,星期五是我和姐姐那个小小的衣柜的受难日。

所有的狼藉都会在七点钟门铃“叮咚”的一声响声里被掩盖,我很从容地去开门,除了衣柜,没人知道我的慌乱,尤其是谭斐。

绢姨现在周末回家的次数明显的多了,不过她有名正言顺的理由——她的婚礼在三个月之后举行。

她有时连饭也不吃就跟大家再见——那个男人在楼下的那辆“奔驰”里等着。

我们谁都没见过他,所以我们戏称他“奔驰”。

绢姨总是说:“下星期,下星期就带他回家。

”但是这个“下星期”来得还真是漫长,漫长到在我的印象中,“奔驰”已经变成了一样道具,给这个故事添加一个诡秘的省略号。

虽然有的时候顾不上吃饭,但跟谭斐妩媚地聊上几句还是来得及。

她的耳环随着说话的节奏摇晃着,眼睛总专注地盯着谭斐的脸,偶尔目光会移开一下,蜻蜓点水地掠过别的什么地方。

我想我知道为什么古人用“风情万种”这个词形容这样的女人,因为她们不是一种静止,她们在流动,永远是一个过程。

越来越有意思了。

我对自己说。

绢姨和谭斐——德瑞那夫人和于连?这个比喻似乎不太经得起推敲,但是很合衬。

我知道我赢不了绢姨,确切地说,我不具备跟绢姨竞争的资格。

我知道自己是谁。

可是我毕竟才十四岁,只要我愿意,我可以认认真真地喜欢谭斐十年或者更久。

十年以后我二十四岁,依然拥有青春,我闭上眼睛都猜得到当谭斐面对二十四岁的我,恍然大悟是这个不知何时已如此美丽的女孩爱了他十年——想起来都会心跳的浪漫。

但是绢姨你呢?但愿你十年之后风韵犹存。

如果你从现在开始戒烟、戒酒、戒情人,那时候的你应该看上去不太憔悴。

也但愿你的“奔驰”还能一如现在般忠诚。

你们大人还不就是这么回事吗? 仔细想想也许每个女孩都经历过一个只有当初的自己才认为“可歌可泣”的年代。

乳房猝不及防的刺痛,刚开始不久的每个月小腹的酸痛,还有心里想起某个人时暖暖的钝痛。

碰巧这三种痛同时发生,便以为自己成了世界头号伤心人。

有点决绝,有点勇敢地准备好了在爱情这个战场捐躯——以纯洁、纯情和纯真的名义。

殊不知所谓“纯洁”是一样很可疑的东西,要么很廉价,要么很容易因为无人问津而变得廉价。

可我义无反顾地掉进去了。

世界运转如常,没有什么因为一个十四岁的小姑娘的恋情而改变,除了她自己。

她开始莫名其妙地担心自己的头发是不是被刚才那阵风吹乱了。

万一吹乱了,而她在这个时候突然在街上撞见谭斐怎么办?尽管她自己也知道这种可能性微乎其微,可是喜欢上一个人本身就是一件概率在千分之一以内的事情,所以恋爱中的人都莫名其妙地相信“偶然”。

我不知道照这样推理下去,是不是可以得出恋爱中的人都有可能变成“守株待兔”里的主人公的结论。

可是我还是不敢嘲笑爱情。

因为种种症状都淡忘了之后,我画的画却依然留着。

那个时候我和姐姐的房间分开了,我自己有了一间十平方米左右的小屋。

我开始失眠,在凌晨两点钟的黑夜的水底静静地呼吸,闭上眼睛,就看见微笑着的谭斐,或者不笑的。

身体在每一寸新鲜的想念中渐渐往下沉,沉成了黑夜这条温暖的母亲河底的松散而干净的沙,散乱在枕上的头发成了没有声音却有生命的水草。

突然间我坐起来,打开了灯。

我开始画画。

不画那些让人发疯的石膏像,我画我的爱情。

当我想起星期五就要到了,谭斐就要来了的时候,我就大块地涂抹绿色,比柳树的绿深一点,但又比湖泊的绿浅一点,那是我精心调出来的最爱的绿色;当我想起绢姨望着谭斐微笑的眼睛,我就往画布上摔打比可口可乐易拉罐暗一点,但又比刚刚流出来的血亮一点的红。

我画我做过的梦,也画别人给我讲过的梦;我画我想象中的罗密欧与朱丽叶的开满鲜花的阳台——月光流畅得像被下弦月这只刀片挑开的动脉里流出的血,我也画我自己的身体,赤裸着游泳的自己,游泳池蓝得让人伤心,像一池子的化学试验室里的硫酸铜溶液,也像一只受伤的鸟清澈而无辜的眼神。

清晨的时候我困倦地清洗着花花绿绿的胳膊,心里有一种刚刚玩完“激流勇进”或者是“过山车”的快乐。

后来有一天,老师看过了我的画之后,抬起头来看着我。

“全是你自己想出来的?” 我点头。

他笑了,他说:“有一张真像契里科。

” 我问:“老师,契里科是谁?” 他又笑了,对我说:“安琪,请你爸爸或者妈妈方便的时候来一趟,记住了。

” 我想我是在喜欢上谭斐之后才知道自己原来是这么地爱着画画。

就在那些失眠的深夜里,一开始是为了抗拒以我十四岁的生命承担起来太重了的想念,到后来不是了,我的灵魂好像找到了一个喷涌的出口以及理由。

我一直都不太爱说话,所以我不知道自己原来这么想要倾诉,我在调色板面前甚至变得絮絮叨叨,急切地想要抓住每一分哪怕是转瞬即逝的颤抖。

我变得任性,变得固执,也变得快乐,我心甘情愿地趴在课桌上酣睡,我高兴地从几何老师手里接过打满红叉的试卷。

谁也休想阻止我在黑夜里飞翔,更何况是这落满灰尘的生活,休想。

只有一个人知道我的秘密,就是我的同桌——刘宇翔。

他望着政治课上伏在桌上半睡半醒的我,作痛惜状地摇头:“唉,恋爱中的女人哪——疯了。

”那个时候刘宇翔成了我的画的第一读者。

我想那是因为我还是需要倾诉的,他正好又离我最近。

他总是夸张地问我:“你白痴吧你,你不知道什么叫‘红配绿,狗臭屁’?你大小姐还他妈专门弄出来一天的红再加一地的绿——不过……”他正色,“我也不知道为什么,你这么一画,操,还真是蛮好看的。

”其实他是一个跟别人有点不一样的人,因为他总是说我的画“蛮好看的”,不像我的那些一起学画的同学,他们总是有点惊讶地说:“林安琪你真酷。

”虽然刘宇翔说话满口的脏字,虽然他是个今年已经十七岁的“万年留级生”,可我还是愿意把他当成一个可以讲些秘密的朋友。

那个年龄的女孩子是最需要朋友的,但是没有多少女孩子愿意理睬我。

当然我也懒得理她们,刘宇翔最好,他愿意听我讲谭斐,听我讲那些谭斐和绢姨之间似有若无的微妙,然后评论一句:“操!” 其实直到今天,我也依然无法忘记那些日子里干净而激烈的颜色。

生活中的我和一种名叫“堕落”的东西巧妙地打着擦边球。

我偶尔逃课跟刘宇翔和他的那些狐朋狗友出去玩,偶尔考不及格——可是我总是无法对那种不良少年的生活着迷,因为我只为我的画陶醉——在深夜一个人的漫游中,我把跟刘宇翔他们在一起时的那种气息用颜色表达出来。

那是一种海港般的气息,连堕落都是生机勃勃的。

然后我有点惶恐地问自己:难道我经历一切的目的都是为了画画吗?那么“生活”这样东西,对于我,到底有几分真实?但我不会让这个棘手的问题纠缠太久,因为我闭上眼睛都看得到老师惊喜的眼神。

老师的那种目光我已经看过很多次了,不过我永远不会对那种目光司空见惯。

昨天我梦见了我的中学教学楼里长长的走廊——就是曾经放学后只剩下我和刘宇翔的空空的走廊,夕照就这样无遮无拦地洒了进来。

刘宇翔靠在栏杆上,歪着头,像周润发那样点烟。

他说为了这个正点的姿势他足足苦练了三个星期。

烟雾弥漫在因为寂静所以有些伤怀的走道里,刘宇翔说:“丫头,还不回家?今天可是周末。

”我懒洋洋地回答:“老爸今天中午说了,下午学校开研讨会,谭斐也参加,晚上都不会回来,我那么急着回去干吗?” “操。

”刘宇翔对着我喷出一口烟,“女大不中留。

” “去死。

”我说。

“我真想揍那个他妈的谭斐,长得帅一点就他妈不知道自己姓什么——” “闭嘴!”我打断他,“你说话带一百个脏字都无所谓,可是你叫谭斐的名字的时候一个脏字都不许带,否则我跟你绝交。

” “绝交?”他坏笑,“绝什么交?” “你不想活了!”我瞪大眼睛。

夕阳就像一种液体一样浸泡着我们,坐在地板上的我,还有抽烟的刘宇翔——仔细看看这家伙长得挺帅——我们在那种无孔不入的橙色中就像两株年轻的标本。

对呀,夕阳浸泡着的人就像标本,我要把它画下来,用淡一点的水彩,今天晚上就画。

“安琪——”我突然听见姐姐的声音,声音被走廊拉长了。

她的影子投在我和刘宇翔之间。

也许是我多心了,姐姐今天看上去有一点阴郁。

“姐?”我有点惊讶。

“妈妈让我来叫你回去吃饭。

”姐姐说。

“哦。

”我拉住姐姐的手,“刘宇翔,这是我姐;姐姐,这是我同桌,刘宇翔。

” “你好。

”姐姐淡淡地笑了。

夕阳把她的笑容笼上了一层倦意,她苍白的锁骨变成了温暖的金红色。

刘宇翔有点作秀地把烟扔在地上,歪了一下头,笑笑:“你好。

” 然后我就跟姐姐走了出去,踩着刘宇翔长长的影子。

走下楼梯的时候正好遇到刘宇翔的那群死党从对面那道楼梯喧嚣地跑上来,他们对我喊:“林安琪你要回家?你不去啦?”我也对着他们轻松地喊:“不去啦,我姐来叫我回家了!” 他们乱哄哄地嚷着: ——是你姐呀!我还以为是高二的那个王什么婷。

——SB!没看见戴着S大的校徽呢。

——我靠!老子就是没看清楚又怎样? ——姐,你好! ——林安琪再见!还有姐,再见…… 好像他们不喊着叫着就不会说话一样,可是喧闹过的楼梯突然安静下来,还真有点让人不习惯。

姐姐突然说:“安琪,告诉你件事,你不可以对任何人说。

” “你有男朋友啦?”我惊讶地笑着。

她不理我,自顾自地说:“绢姨怀孕了。

” 我一时有点蒙:“那,那,也无所谓吧。

反正她不是马上就要结婚了。

” 姐姐笑了:“这个孩子不是‘奔驰’的。

” 我不记得自己当时在想什么——确切地说,我的思维在一片空白的停顿中不停地问自己:我该想什么,该想什么。

姐姐还是不看我,还在说:“我今天到绢姨那儿去了,门没锁,可她不在家,我看见了化验单,就在桌子上。

前天,前天她才跟我说,她和‘奔驰’从来没有,从来没有,做过。

” “做过”,这对我来说,是个有点突兀的词,尽管我知道这代表什么——我是说,我认为我知道。

我们俩都没有说话,一直到家门口,我突然问姐姐:“妈知道吗?” “安琪。

”姐姐有些愤怒地凝视着我,“你敢告诉妈!” “为什么不呢?”我抬高了嗓音,“妈什么都能解决,不管多大的事,交给妈都可以摆平不是吗?”激动中我用了刘宇翔的常用词。

“安琪。

”姐姐突然软了,看着我,她说,“你答应我了,不跟任何人说,对不对?” …… “我知道,我没想说,我不会告诉妈,你放心。

”我看着姐姐惶恐的眼神,笑了,“没有问题的,绢姨也是个大人了,对吧。

她会安排好。

”我的口气好像变成了姐姐的姐姐。

我深呼吸一下,按响了门铃。

餐桌上只有我们四个人:妈妈、绢姨、姐姐和我。

四个人里有三个各怀鬼胎——绢姨怀的是人胎。

妈妈端上她的看家节目:糖醋鱼。

她扬着声音说:“难得的,今天家里只有女人。

”“我不是女人。

”姐姐硬硬地说。

“这么说你是男人?”绢姨戏谑地笑着。

“我是‘女孩’。

”姐姐直视着她的眼睛。

“对,我也是女孩,我是小女孩。

”我笑着说。

这个时候我必须笑。

“好。

”妈妈也笑,“难得今天家里只有女人,和女孩,可以了吗?” “大家听我宣布一件事。

”妈妈的心情似乎很好,“今天我到安琪的美术老师那儿去过了。

安琪。

”妈妈微笑地看着我,“老师说他打算给你加课,他说明年你可以去考中央美院附中,他说你是他二十年来教过的最有天分的孩子。

” “天哪——”绢姨清脆地欢呼,“我们今天是不是该喝一杯,为了咱们家的小天才!”然后她就真的取来了红葡萄酒,对妈妈说:“姐,今天无论如何你要让安琪也喝一点。

” 妈妈点头:“好,只是今天。

还有安琪,今天你们班主任给家里打电话了,他说你最近总和一个叫刘什么的孩子在一起,反正是个不良少年。

妈妈不是干涉你交朋友,不过跟这些人来往,会影响你的气质。

” 绢姨突然大笑了起来。

“你吃你的。

”妈妈皱了皱眉。

“姐,你还记不记得,我上中学的时候你跟我说过一样的话。

一个字都不差!” “你——”妈妈也笑,“十四岁就成天地招蜂引蝶,那个时候爸就跟我说,巴不得你马上嫁出去。

” “你还说!”绢姨开心地嚷,“爸最偏心的就是你,从小就是……” 对我而言,所有的声音都渐渐远了,我的身体里荡漾着一种海浪的声音,遥远而庄严地喧闹着。

“中央美院附中”,我没有听错,我不惊讶,这一天早就应该来临,可是我准备好了吗?我准备好一辈子画画了吗?一辈子把我的生活变成油彩,再让油彩的气息深深地沉在我的血液中,一辈子,不离不弃?天哪我就像一个面对着神父的新娘——“新娘”,我想我脸红了。

“嘿——小天才!”我听到那个似乎危机重重的“准新娘”愉快的声音,“是不是已经高兴得头都晕了?绢姨星期一要出去拍照,大概两个星期才会回来。

最近我突然想到郊外去逛逛,所以决定用这个周末的时间,带上你和北琪,把谭斐也叫来,明天我们四个一起去玩,怎么样?” “叫他干吗?”姐姐皱了皱眉。

“你说呢——”绢姨有点诡异地笑着,眨了眨眼睛。

“你们说。

”妈妈突然开口了,“谭斐跟我们北琪,合不合适?” “妈!”姐姐有点惊讶,有点生气地叫着。

“有什么不好意思的吗?”妈妈笑了,“你以为我跟你爸为什么每个礼拜都叫他来?要是你和谭斐……那是多好的一件事情。

有你爸爸在,谭斐一定会留在这所大学里,你们当然可以一起住在家里。

把你交给谭斐,爸爸妈妈还有什么不放心的?你——” 姐姐重重地放下了碗。

她盯着妈妈的脸,一个字一个字地说:“你们是什么意思?你们知道我配不上谭斐!” “胡说些什么!”妈妈瞪大了眼睛。

“什么叫胡说?”姐姐打断了她,“你看得见,长了眼睛的人都看得见,要不是因为讨好爸,他谭斐凭什么成天往咱们家钻?我就算是再没人要,也不稀罕这种像狗一样只会摇尾巴的男人!” “闭嘴!”妈妈苍白着一张脸,真的生气了。

“北琪。

”绢姨息事宁人地叫她。

“你们胡说。

”所有的人都被这个声音吓了一跳。

刚才的那场大人们的争吵中,她们都忘记了我。

“安琪这跟你没关系。

”绢姨有点急地冲我眨了一下眼睛。

“你们胡说。

”我有点恶狠狠地重复着。

我绝对、绝对不能允许她们这样侮辱谭斐,没有人有资格这样做。

我感觉到了太阳穴在一下一下地敲打着我的神经,我的声音有一点发抖: “谭斐才不是你们说的那样,谭斐才不是那种人,你们这样在背后说,你们太卑鄙了。

”我勇敢地用了“卑鄙”这个词。

“你懂什么?”妈妈转过脸,有点惊讶地望着我的眼睛。

我没有退缩,跟她对视着。

尽管我知道,也许妈妈会看出我

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。

- 被两个敌国王子求婚了雪夜暗度

- 全修真界都想抢我家崽儿Yana洛川

- 穿书后我有四个霸姐绾山系岭

- 咸鱼飞升重关暗度

- 瑶妹其实是野王星河入我心

- 被空间坑着去快穿南宫肥肥

- 看见太子气运被夺后花里寻欢

- 诅咒之王又怎样南极海豹

- 召唤富婆共富强蒙蒙不萌

- 同桌乃是病娇本娇候鸟阳儿

- 偃者道途不问苍生问鬼神

- 我就是馋你信息素[娱乐圈]夂槿

- 佛系女主崩坏世界[快穿]实心汤圆

- 射雕英雄传金庸

- 芙蓉如面柳如眉笛安

- 仙尊一失忆就变戏精哈哈儿

- 玫瑰帝国6·辉夜姬之瞳步非烟

- 他从雪中来过期白开水

- 怀了豪门霸总的崽后我一夜爆红了且拂

- 氪金一时爽闲狐

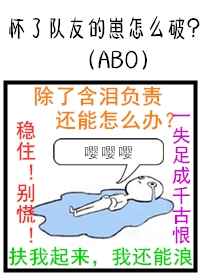

- 怀了男主小师叔的崽后,魔君带球跑了[穿书]猫有两条命

- 荒野挑战撸猫客

- 神州奇侠正传温瑞安

- 纨绔心很累七杯酒

- 女配不想死(快穿)缓归矣

- 浪漫事故一枝发发

- 路过人间春日负暄

- 过分尴尬小修罗

- 怀火音爆弹/月半丁

- 烈酒入喉张小素

- 卡哇伊也是1吗?[娱乐圈]苹果果农

- 卧底后我意外把总裁掰弯了!桃之幺

- 夏日长贺新郎

- 反派病美人开始养生了斫染

- 总裁的混血宝贝蓂荚籽

- 烽火1937代号维罗妮卡

- 网恋同桌归荼

- 戎先生的失恋日记桃白百

- 明星猫[娱乐圈]指尖的精灵

- 男神总想退圈卖保险[娱乐圈]翻云袖

- 班长,请留步!天外飞石

- 你听谁说我讨厌你飞奔的小蜗牛

- 全世界都觉得我们不合适不吃姜的胖子

- 春生李书锦

- 野生妲己上位需要几步?酥薄月

- “球”嗨夕尧未

- 循规是笙

- 对家总骚不过我四字说文

- 成了死对头的“未婚妻”后桑奈

- 不差钱和葛朗台寻香踪

- 浪漫事故一枝发发

- 过分尴尬小修罗

- 全员黑莲花鹿淼淼

- 方寸暂停一切事务所

- 总裁的混血宝贝蓂荚籽

- 老公你说句话啊森木666

- 网恋同桌归荼

- 戎先生的失恋日记桃白百

- 狭路相逢我跑了心游万仞

- 是夏日的风和夏日的爱情空梦

- 不差钱和葛朗台寻香踪

- 暴躁学生会主席怼人姓苏名楼

- CP狂想曲痛经者同盟

- 戏精配戏骨陈隐

- 爱不可及三秋月999

- 动物爱人魏丛良

- 我在恋爱综艺搅基李思危

- 一不小心撩到豪门对家棠叶月

- 和校草联姻之后芝芝猫猫

- 我还喜欢你[娱乐圈]走窄路

- 我变成了死对头的未婚妻肿么破?!等,急!笨小医

- 轻狂巫哲

- 悲惨大学生活风弄

- 一觉醒来和男神互换了身体浮喵喵喵

- 万物留痕汉堡年糕

![八十年代之娇花[穿书]](https://www.gotsim.com/img/6224.jpg)